Les vêtements utilitaires féminins à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle.

Si des tenues adaptées à la chasse ou à certains travaux physiques existaient depuis plus longtemps, les vêtements rompant plus nettement avec la mode et la silhouette féminine sont apparus au cours du 19e siècle.

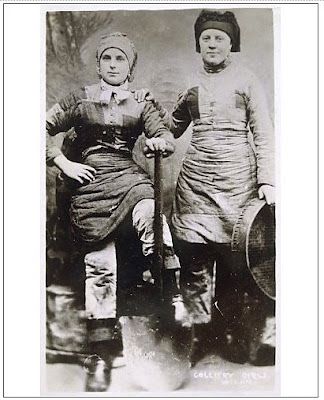

Un exemple extrêmement frappant de tenue de travail est celle portée par les femmes travaillant à la surface des exploitations de mines de charbon en Angleterre : les Wigan pit-grow girls qui portaient un pantalon long et droit recouvert d'une épaisse jupe/tablier dans les années 1860. Ces tenues dont l'image a été diffusée dans la société par des cartes postales ou des cartes de visites ont fait scandale dans l'Angleterre victorienne.

On peut penser également penser aux premières culottes adaptées à la pratique du sport comme cette tenue de l'équipe de basketball du Smith College du début du 20e siècle :

Ou bien aux tenues adaptées au cyclisme. Pour cette activité, apparut au milieu du 19e siècle, les bloomers, du nom de leur inventrice, culottes bouffantes, d'abord surmontées d'une jupe courte.

Devenues plus populaires à la fin du 19e siècle ces tenues posaient néanmoins un problème aux femmes qui les portaient, en dehors de l'activité sportive elle-même, il restait inconvenant de porter ce qui s'apparente à un pantalon. Les lieux publics leur étaient alors interdits.

La cycliste Marie Tual en 1896.

La cycliste Marie Tual en 1896.

C'est ainsi que des femmes se mirent à concevoir, dessiner, coudre et même déposer les brevets pour des tenues convertibles : de la culotte à la jupe et de la jupe à la culotte. Ce mouvement d’émancipation et d'appropriation à la fois d'un moyen de déplacement mais aussi de la mode, du savoir-faire et la prise en main de l'élaboration a été étudiée par une équipe d'historiennes, de sociologues et de costumières à travers le projet bikes & bloomers.

Dépôt de brevet d'une culotte de cycliste par Pauline Hercht en 1896.

Dépôt de brevet d'une culotte de cycliste par Pauline Hercht en 1896.

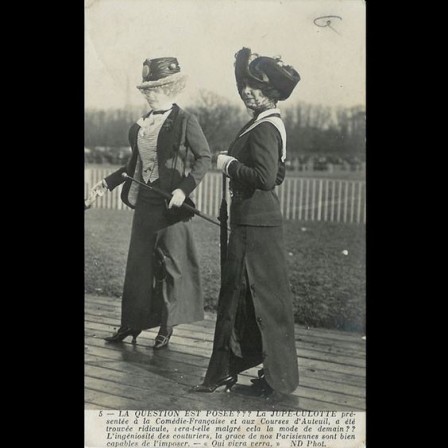

D'autres tenues adaptées aux activités physiques se développent autour de la jupe culotte. Au début du 20e siècle, elle consiste en un pantalon recouvert d'une jupe, toujours longue, plus ou moins fendue et éventuellement fermée (voire décorée) par des boutons. Les jupes de jour ou de promenade, même lorsqu'elles ne cachent pas une culotte portée en dessous, présentent également de plus en plus souvent des fentes, qui semblent facilité les mouvements.

En voici quelques exemples :

Journal des Dames et des Modes, 1912, Costumes Parisiens, no. 22: Costume de chasse.

Journal des Dames et des Modes, 1912, Costumes Parisiens, no. 22: Costume de chasse.

Carte postale vers 1912.

Carte postale vers 1912.

La question est posée ? La jupe-culotte présentée à la comédie Française et aux Courses d'Auteuil, a été trouvée ridicule, sera-t-elle malgré cela la mode de demain ? L'ingéniosité des couturiers, la grâce de nos Parisiennes sont bien capable de l'imposer. - « Qui vivra verra. » ND Phot.

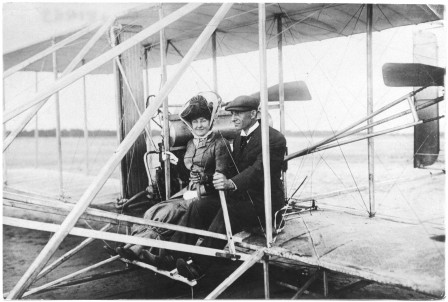

Mais ces tenues de sports restaient inadéquates pour les conditions extrêmes du vol.

La première photographie de femme dans un avion date de 1908. Il ne s'agit pas d'une femme pilote mais de la première femme passagère d'un avion aux USA.

Edith Berg, 7 Octobre 1908.

Edith Berg, 7 Octobre 1908.

On le constate, cette tenue est loin de permettre de bouger et pratiquer des activités en toute liberté. L'histoire raconte qu'Edith Berg, assistant à une démonstration de vol au Mans, a improvisé ce système (qui permet d'éviter que le vent s'engouffre dans sa jupe) pour pouvoir voler quelques instant. La suite de cette histoire, serait que cet événement a inspiré la mode de la jupe entravée (qui porte bien son nom) dont Paul Poiret a revendiqué la paternité.

Entre l'improvisation d'une femme voulant voler et les tenues de soirée de Poiret, la mode de la jupe entravée a, semble-t-il, inspiré quelques plaisanteries, comme sur cette carte postale de 1911.

the hobble skirt - « What's that ? It's the speed-limite skirt ! »

La jupe entravée - « Qu'est-ce que c'est ? C'est la jupe limitation de vitesse ! »

On le voit, l'aviation s’accommode mal d'improvisation et le moindre écart dans l'habillement féminin engendre très vite caricatures et moqueries.

A suivre :Les tenues d'aviatrices d'après les photographies d'époque.